Por Augusto Nunes (*)

Não foi por falta de aviso. Já em janeiro, uma reportagem de capa de Oeste alertou para o cotidiano degradante imposto à multidão aprisionada por suposto envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes ocorridos no dia 8. Em fevereiro, os esquecidos de Brasília foram lembrados em letras maiúsculas pela capa desta revista. Assim seria nos meses seguintes: em sucessivas edições, Oeste informou que nas celas dos presídios da Papuda e da Colmeia havia mais de uma tragédia em gestação.

Se não faltaram advertências, todas esbarraram na arrogância do Supremo Tribunal Federal, na omissão do Poder Legislativo, no descaso do Ministério Público e na amnésia abjeta da imprensa convencional. O que faltou foi compaixão, respeito à lei, direito de ampla defesa e o devido processo legal. Continuaram no cárcere portadores de doenças crônicas implorando por cuidados médicos, mulheres septuagenárias, centenas de inocentes encarcerados sem julgamento, brasileiros de todas as idades algemados pelo medo.

O ministro Alexandre de Moraes inventou a meia liberdade: gente libertada por falta de provas não se livrou da tornozeleira eletrônica. Como escravos alforriados mas acorrentados ao pelourinho por decisão do antigo senhor, espalham-se pelo Brasil inocentes confinados em espaços estabelecidos pelo SuperJuiz. Não há uma única e escassa evidência de que cometeram algum crime. Mas não votaram em Lula. Portanto, sofrem de bolsonarismo. E bolsonarista é o judeu do Brasil. Não importa se depredou o Congresso ou se apenas foi orientado pelo general Dias a buscar a melhor saída. Todo bolsonarista merece cadeia.

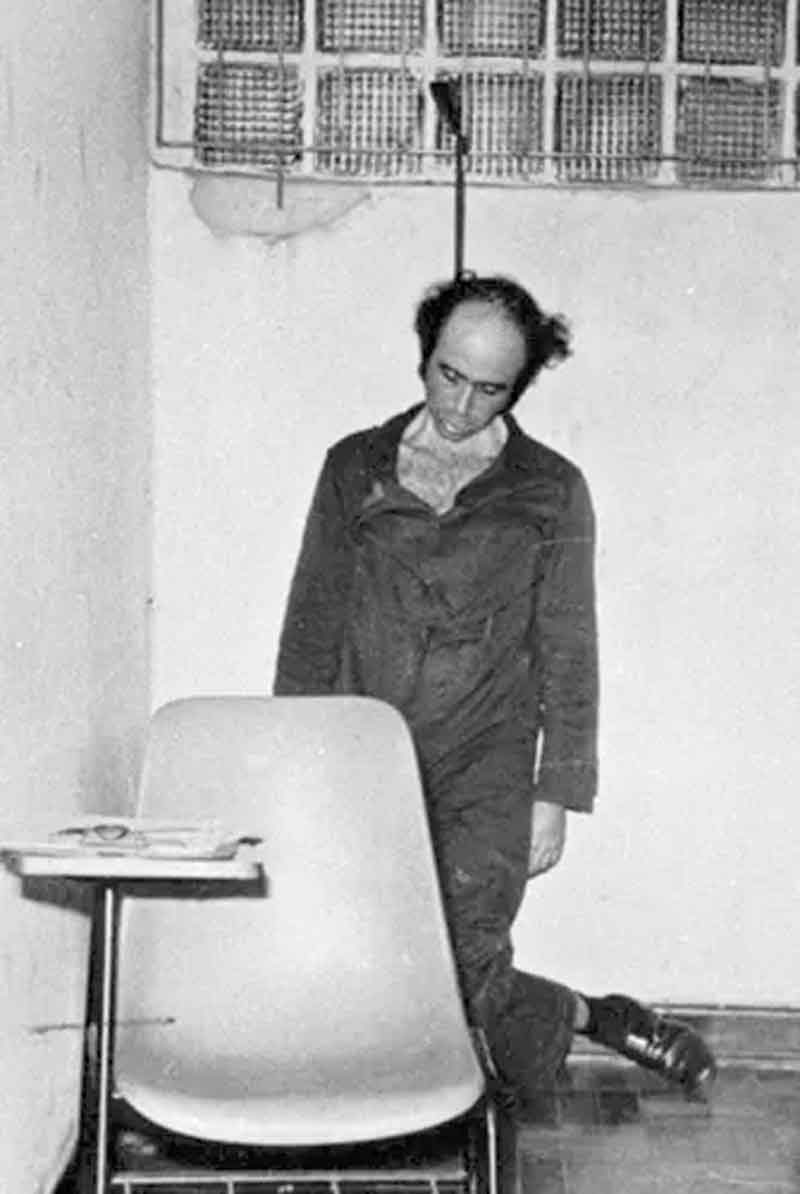

Ou a morte, ensinou nesta semana o surgimento do primeiro cadáver na maior captura em massa registrada na História. Era questão de tempo, confirma a reconstituição do crime. Preso preventivamente há mais de dez meses, Cleriston Pereira da Cunha morreu de indiferença. Apelos de advogados, pareceres do Ministério Público, a angústia de parentes, o evidente agravamento do estado de saúde — nada comoveu o ministro Alexandre de Moraes. O condutor de todos os inquéritos pareceu surpreso com a notícia. Não deveria. Tampouco pode simular surpresa com outra obviedade: o morto estava sob custódia do Estado. Nem tem o direito de espantar-se com as cobranças que apenas começaram.

Um cadáver inesperadamente estendido no caminho da História não é removido como a árvore decepada pela tempestade, ou a pedra que a enxurrada arrancou da encosta. O peso do morto não é avaliado em quilos: toneladas intangíveis impõem bruscas mudanças de rota. Em julho de 1930, o político paraibano João Pessoa foi morto por um desafeto inconformado com a divulgação de cartas trocadas com a amante. A bala endereçada ao invasor de intimidades foi transformada no disparo que matou o candidato a vice-presidente da chapa liderada por Getúlio Vargas, derrotado meses antes por Júlio Prestes. E tornou inevitável a revolução que sepultou a República Velha.

Em uma audiência feita no fim de julho pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Cleriston Pereira da Cunha, que morreu na Papuda nesta segunda-feira, 20, afirmou que ele sofria de problemas de saúde dentro do presídio, com desmaios e falta de ar. O preso também disse que chegou a… pic.twitter.com/NqWZAFS5H8

— Política Estadão (@EstadaoPolitica) November 21, 2023

Em agosto de 1954, o suicídio de Getúlio Vargas adiou por dez anos a chegada ao poder da frente formada por militares e líderes civis incapazes de digerir o retorno ao poder do ditador que comandara o Estado Novo. Deposto em 1945, o presidente eleito cinco anos mais tarde pelo voto popular decidiu que deveria escolher entre o despejo humilhante e o tiro no coração. No momento em que apertou o gatilho, estava a poucas horas da cadeia. O gesto silenciou as comemorações dos inimigos ávidos por transformarem o pedido de licença em renúncia ao mandato.

“Ele acabou com a nossa festa”, resumiu Affonso Arinos, líder da oposição antigetulista na Câmara dos Deputados, naquele início da manhã de 24 de agosto. No mesmo dia, centenas de milhares de órfãos do líder depredaram as redações de todos os jornais do Rio, ferozes adversários do morto. “Aquela imensidão de gente não gritava o nome de Getúlio”, lembra o jornalista Samuel Wainer em suas memórias. “O que se ouvia era um uivo doloroso. Dizem que a morte política só ocorre com a morte física. O impacto do suicídio foi tão grande que Getúlio seguiria influenciando os rumos do Brasil.”

Em outubro de 1975, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog num porão da polícia política convenceu o presidente Ernesto Geisel de que era hora de enfrentar extremistas dispostos a ultrapassar todos os limites da vilania para abortar o processo de abertura em andamento. A imprensa mandou às favas a censura prévia e noticiou o que os carrascos tentaram transformar em outro suicídio. Geisel visitou São Paulo para comunicar pessoalmente ao general Ednardo D’Ávila Mello, comandante da mais poderosa concentração de tropas do país, que não toleraria uma segunda afronta.

Barroso usou a expressão “um cidadão brasileiro” para ocultar a identidade do prisioneiro morto na Papuda. Já deve ter constatado a inutilidade do truque. Cadáveres têm nome e sobrenome. A pedra no caminho do STF se chama Cleriston Pereira da Cunha

Em janeiro de 1976, o operário Manoel Fiel Filho morreu em circunstâncias semelhantes às que envolveram a execução de Herzog. O reincidente Ednardo foi imediatamente aposentado. Paciente, Geisel teve de esperar até agosto de 1977 para destituir o general Sílvio Frota da chefia do Ministério do Exército e da linha-dura fardada. Oficialmente, Frota foi punido por um general-presidente. Os fatos ressalvam que por trás da condenação à queda havia dois cadáveres. Esses exemplos reiteram que, em determinados momentos, os mortos governam os vivos.

O comunicado lido nesta quarta-feira, 22, por Luís Roberto Barroso informa que o presidente do Supremo Tribunal Federal ignora essa lição antiga como o mundo. Ele não enxergou — ou finge não enxergar, o que dá na mesma — a espécie de obstáculo que obstruiu nesta semana a rota traçada por Alexandre de Moraes, com o apoio militante da maioria dos ministros e o endosso silencioso dos dissidentes de picadeiro. Barroso usou a expressão “um cidadão brasileiro” para ocultar a identidade do prisioneiro morto na Papuda. Já deve ter constatado a inutilidade do truque. Cadáveres têm nome e sobrenome. A pedra no caminho do STF se chama Cleriston Pereira da Cunha. Pior: a morte liberou a vítima da arrogância assassina para divulgar em vídeos as denúncias que foi proibido de fazer enquanto viveu.

Moraes ordenou que a morte de Cleriston seja investigada. É desnecessário. Basta conferir os trechos do inquérito que resumem as tentativas de impedir o homicídio culposo. Ou espiar o vídeo em que o condenado à morte identifica o mandante do crime. Está tudo lá.

(*) Integrante do Conselho Editorial de Oeste, foi redator-chefe da revista Veja e diretor de redação do Jornal do Brasil, do Estado de S. Paulo, do Zero Hora e da revista Época. Atualmente, é colunista da revista Oeste e integrante do programa oeste Sem Filtro. Apresentou durante oito anos o programa Roda Viva, da TV Cultura, e foi um dos seis jornalistas entrevistados no livro Eles Mudaram a Imprensa, organizado pela Fundação Getulio Vargas. Entre outros, escreveu os livros Minha Razão de Viver — Memórias de Samuel Wainer e A Esperança Estilhaçada — Crônica da Crise que Abalou o PT.

Fonte: https://revistaoeste.com/revista/edicao-192/um-morto-assombra-o-supremo/